住友館クリエイターズボイス Vol.13 木下京平(セブンシーズ)

こんにちは、住友館です。

この連載「住友館クリエイターズボイス」では、展示や建築、演出に関わったクリエイティブスタッフたちの“声”を、少しずつ紹介していきます。

万博やパビリオンにかける想い、乗り越えた苦難、ゆずれないこだわりなど、たくさんの物語が詰まっています。

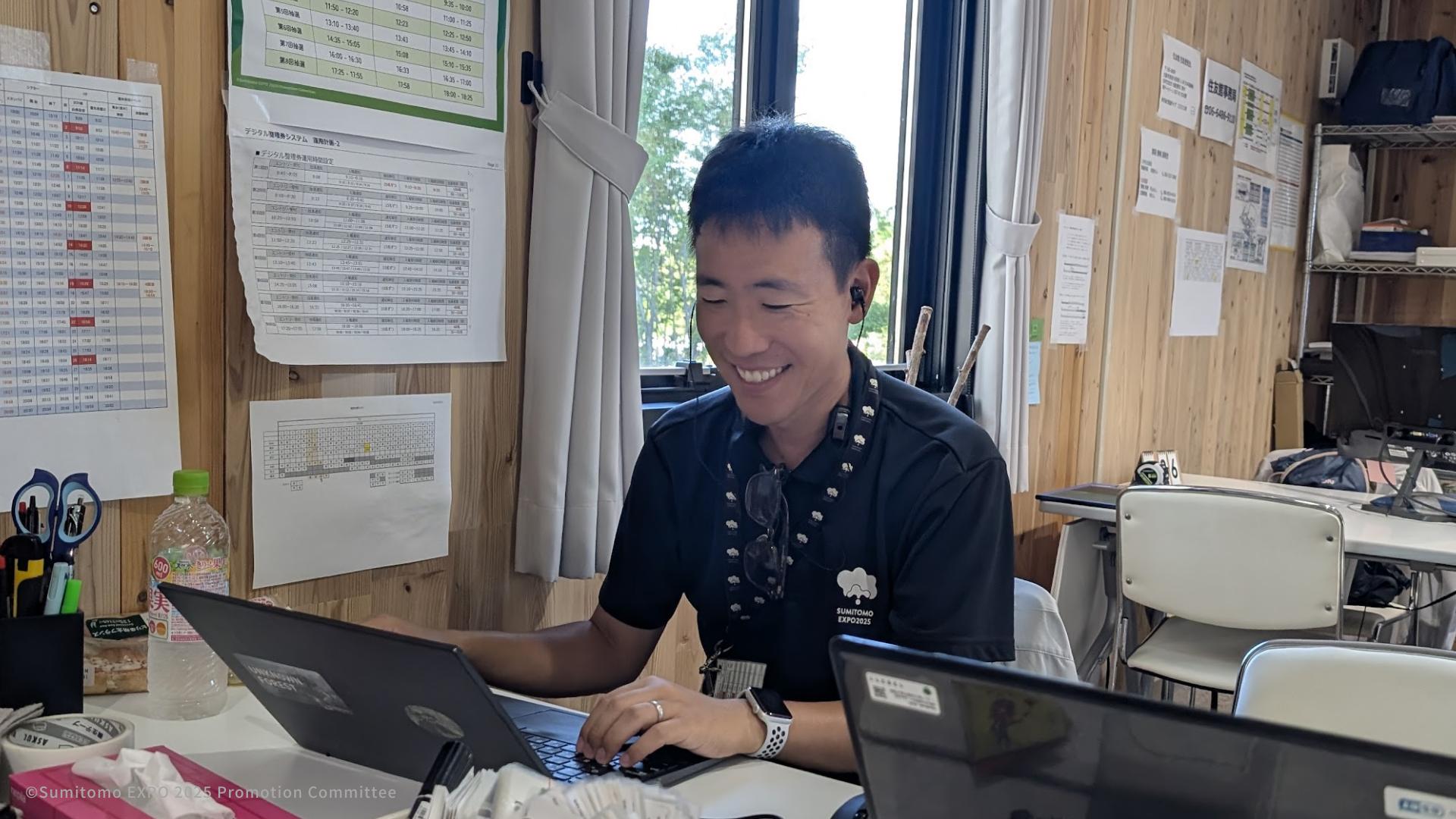

今回の語り手は、「展示を体験に変える」ための運営設計を担う、運営ディレクターのセブンシーズ木下京平さんです。ドバイ万博での経験を経て、住友館の運営づくりに挑む中で感じた、現場のリアルと“人の力”への確信をお話してくれました。

<プロフィール>

大学卒業後、観光サービス系企業で勤務。京都で日本人、外国人の観光をサポートする仕事に従事。コロナ禍での活動ができな状態の中、休職をして2021年に行われたドバイ万博日本館にてアテンダントとして半年間現地にて活動。その後、大阪・関西万博との関わりを持ちたいと転職を決意し、セブンシーズに入社。運営ディレクターとして住友館のプロジェクトに従事する。

https://www.7-seas.co.jp/

万博に魅せられて─ドバイから大阪へ

前職では日本の魅力を訪日外国人の方に伝える観光サービス関連の仕事をしていました。ただ、コロナによって思うように仕事ができなくなってしまったタイミングで、海外を拠点に日本の魅力を伝える仕事がしたい、という思いが高まり、休職を決意してドバイ万博 日本館でアテンダントとして半年間現地で働くことにしました。ドバイ万博終了後には復職も一つの選択肢ではありましたが、万博にすっかり魅了されてしまった私は「大阪・関西万博に関わりたい」という思いを抱き、大型イベントの運営などを行うセブンシーズに転職。晴れて住友館に携われることになりました。

ドバイ万博では、アテンダントとしてすでに整った環境の中で与えられた役割を果たす立場でしたが、今回は企画・制作段階から携わり、運営の仕組みづくりに関わることができました。展示体験の企画の裏側など、これまで知らなかった部分にも触れて、やりがいのある反面、想像以上に大変なことも多く、万博のパビリオンをつくることの奥深さを日々実感しています。

パビリオンを“運営”するということ

今回、最も難しかったのは、多くの関係者の間での情報共有や方針決定プロセスの部分です。建築・展示・映像・広報・運営など、専門性の異なる多くのプロフェッショナルが関わり、それぞれに大切にしている視点があります。その中で、全体の方向性を揃えることは大きな挑戦でした。

チームの中での意識合わせに特に苦心したのは、「多様なお客様にどのように対応するか」という点です。高齢の方、車いすの方、小さなお子さま連れの家族、外国からのお客様──一律ではなく、異なるニーズやケースを想像しながら、一人ひとりに合わせた仕組みを整える必要がありました。

すべてに完璧に応えることは難しいからこそ、いかに「最低限守るべき基準」を設定し、どこに「柔軟に現場で判断できる余白」を設けるか。その線引きを運営チームで繰り返し議論しました。こうした積み重ねを通じて、運営を担うことの難しさを実感しました。

“運営”という、もうひとつの見どころ

私が担当しているのは、展示そのものではなく、「展示を体験に変える」ための運営設計です。スムーズな導線、待ち時間への配慮、スタッフの配置計画─体験が“快適な思い出”となるよう、日々細かな調整を積み重ねています。

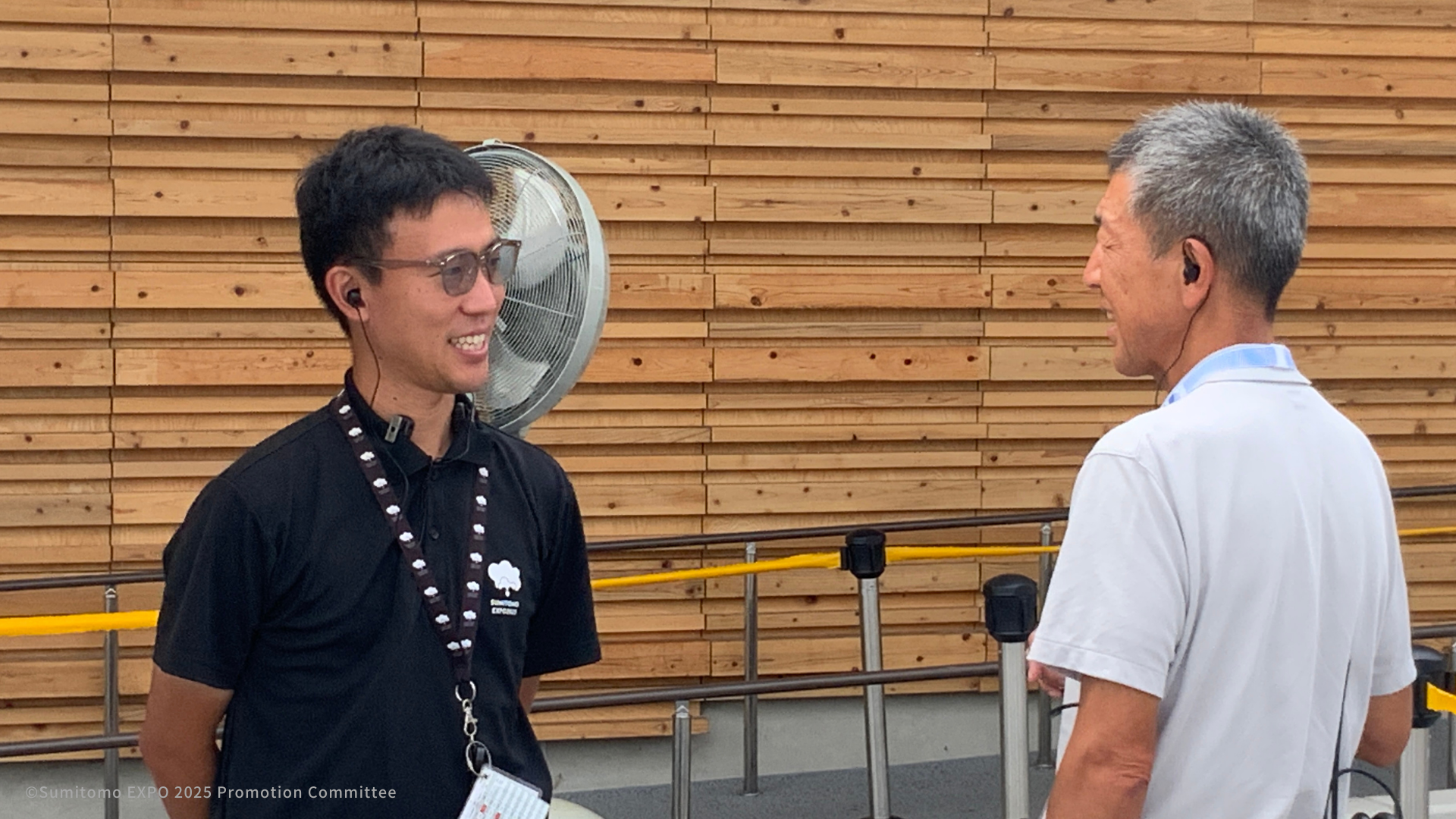

住友館の現場では、スタッフ一人ひとりが「顔」となり、来館者と向き合っています。日々のミーティングやフィードバックの中から生まれる工夫や改善提案によって、「スタッフの接遇も展示の一部だった」と言っていただけることも。

来館者の「よかった」の声に支えられながら、「人の温度」が住友館の魅力の一部になっていることを実感しています。

人の力が、現場を動かす

開幕してからは、あっという間で、非常に濃密な時間を過ごしているという感覚です。万博という世界規模のイベントにおいて、住友館の運営ディレクターとして日々働くことは、私にとって大きな挑戦であり、貴重な経験となっています。

来館者のみなさまからの反応には、本当に日々励まされています。「感動した」「何回も行きたい」「パビリオンの中で1番よかった」など、さまざまな声をいただいています。

光や音を用いたUNKNOWN FORESTの演出は、年齢や国籍を超えて伝わる力を持ち、住友館が単なる展示ではなく“記憶に残る体験”になっていることを日々実感しています。

今回の万博を通じて私自身が感じたことは、累計で数百名規模のスタッフやボランティアと共に運営をする中で、「人の力」がいかに大きな可能性を持っているかを改めて学びました。現場では毎日のように想定外の出来事が起こりますが、それを支えるのはマニュアルではなく、一人ひとりの判断力や思いやりです。そうした“人の温度”が、住友館の魅力の一部になっていると感じています。

反面、反省点や課題も少なくありません。たとえば、開幕当初の混雑対応や、障がいのある方や外国人のお客様への対応など、事前の準備だけではカバーしきれない場面も多くありました。また、少人数体制でも質を落とさない運営をどう実現するかという点でも、現場で得た気づきは多く、今後の運営や他プロジェクトへの応用に活かせる学びとなっています。

この経験を、未来へ

住友館での運営ディレクターとしての経験は、私にとって非常に貴重なものでした。多様なバックグラウンドを持つスタッフや関係者、国内外からの来館者の方々と日々接する中で、異なる価値観や文化を尊重しながら、共通の目標に向かってチームをまとめていく力が求められました。

現場では常に状況が変化し、柔軟な対応や迅速な判断が必要でしたが、それがかえって自分の課題発見力や現場力を鍛えるきっかけにもなりました。

また、来館者にとって快適で記憶に残る体験とは何かを常に考え、改善を重ねる中で、「ホスピタリティの本質」や「伝える力」についても深く学ぶことができました。特に、自分たちが創り上げた空間やオペレーションが、人々の心に残る体験に繋がる瞬間には、大きなやりがいを感じました。

この経験を通じて得たマネジメント力、現場対応力、多様性への理解を、今後の仕事においても活かし、どんな環境でもチーム全体の力を最大化できるような運営や組織づくりを目指していきたいと考えています。また、プライベートでも一人ひとりとの対話や関わりを大切にし、広い視野と柔軟な姿勢を持ち続けたいです。

来場される際は、ぜひ「住友館の展示体験」だけではなく、「体験を支える運営チーム」にも目を向けていただけると、住友館のもうひとつの魅力を感じていただけるのではないかと思います。