住友館クリエイターズボイス Vol.10 坂口隆俊(ZIZO)

こんにちは、住友館です。

この連載「住友館クリエイターズボイス」では、展示や建築、演出に関わったクリエイティブスタッフたちの“声”を、少しずつ紹介していきます。

万博やパビリオンにかける想い、乗り越えた苦難、ゆずれないこだわりなど、たくさんの物語が詰まっています。

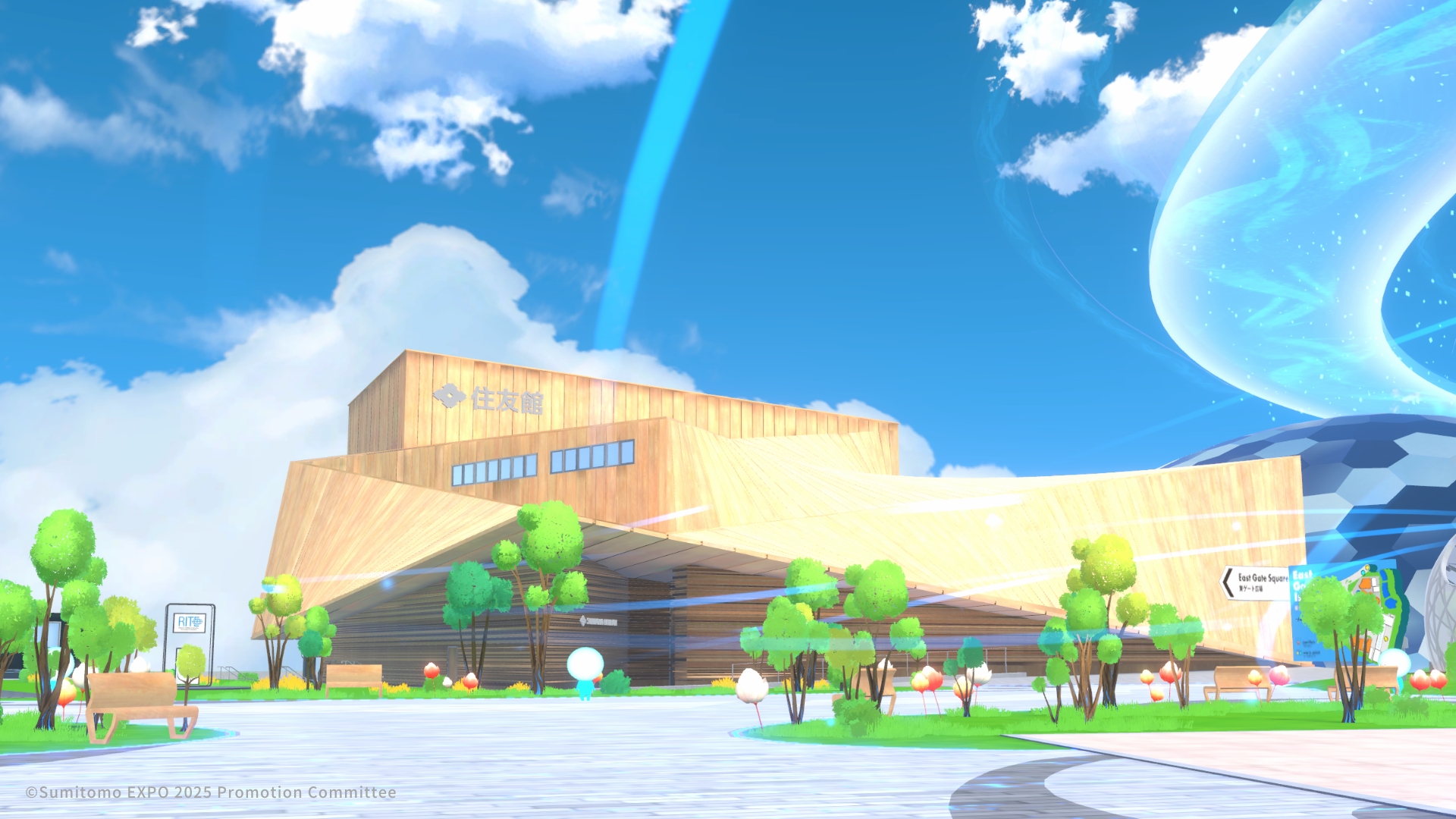

今回の語り手は、大阪・関西万博のバーチャル会場「バーチャル万博~空飛ぶ夢洲~」に出展しているバーチャル住友館を手掛けたZIZOチームの坂口隆俊さんです。

<プロフィール>

大阪府出身。テレビ業界からキャリアをスタートし、マス広告領域において、プログラマー/テクニカルディレクターとして様々な形態のコンテンツ開発に携わる。2017年にZIZO DESIGNに参画し、2019年より同社代表取締役。「ワクワクすること」をキーワードに、多くの企業の課題解決を成功させるとともに、社内においてもメンバーの「好き」を後押しする組織作りを推進している。また京都精華大学メディア表現学部 講師として大学で自身のゼミを持ち、次世代のクリエイターの育成にも取り組む。

https://www.zizo.ne.jp/

住友館に関わることになったキッカケは?

住友館に関わるきっかけは、総合プロデューサー内藤さんと渡邊さんとの出会いでした。別のお仕事での関わりの中で、住友館チームとの接点が生まれ、弊社ZIZOが実績を持つバーチャル空間制作で参画することになりました。

正直、大阪で生まれ育った私でも、当初は「万博」にピンと来ていませんでした。しかし、この前代未聞のプロジェクトの話を聞いた瞬間、そのスケールと可能性に、万博の解像度が一気に上がり、大きなワクワクを感じました。

私たちZIZOは「ワクワクすることをひとつでも多く」をビジョンに掲げています。まさに住友館は、世界中の人々に新しいワクワクを届けられる絶好の機会でした。

バーチャル空間という得意分野で、歴史ある住友グループの新たな挑戦に貢献できることに、チーム全員で興奮と責任を感じました。

バーチャル住友館の世界観を生んだブレイクスルー

バーチャル住友館の制作過程で最も大きな課題は、ゼロから空間と体験を作り上げることでした。

「さぁ、森からはじまる未来へ」という住友館のコンセプトを軸に、世界観の設計を始めました。私たちが着目したのは、誰もが子どもの頃に感じた森の中での冒険心や好奇心でした。国や文化を問わず共通するこの原体験を、デジタル空間でいかに再現し、体験として届けるかが最大のチャレンジでした。

リアル側の住友館も同時進行で建設・準備が進む中、バーチャル側も連携しながら開発を進める必要がありました。住友チームとは週2回の定例会議を重ね、情報共有しながら、徐々に世界を作り上げていきました。リアルとバーチャルで同じテーマやメッセージを共有しつつも、バーチャル空間という特性を活かした体験価値を追求することが重要でした。

しかし、技術面においては、開発環境の容量制限内でいかに豊かな表現を実現するかが課題としてありました。特に「森」の世界観を表現するには、ポリゴン数やファイル容量の最適化が不可欠で、従来のアプローチだけでは困難だと感じていました。

チーム全員で、ゲーム、他のメタバース、Webサイトなど様々な事例をリサーチする中で、ブレイクスルーが訪れました。「板や紙の組み合わせで木々を表現できないか?」という着想です。

この機転により、容量を抑えながらも独特の世界観を持つ、温かみとクラフト感に満ちた森を創り出すことができました。

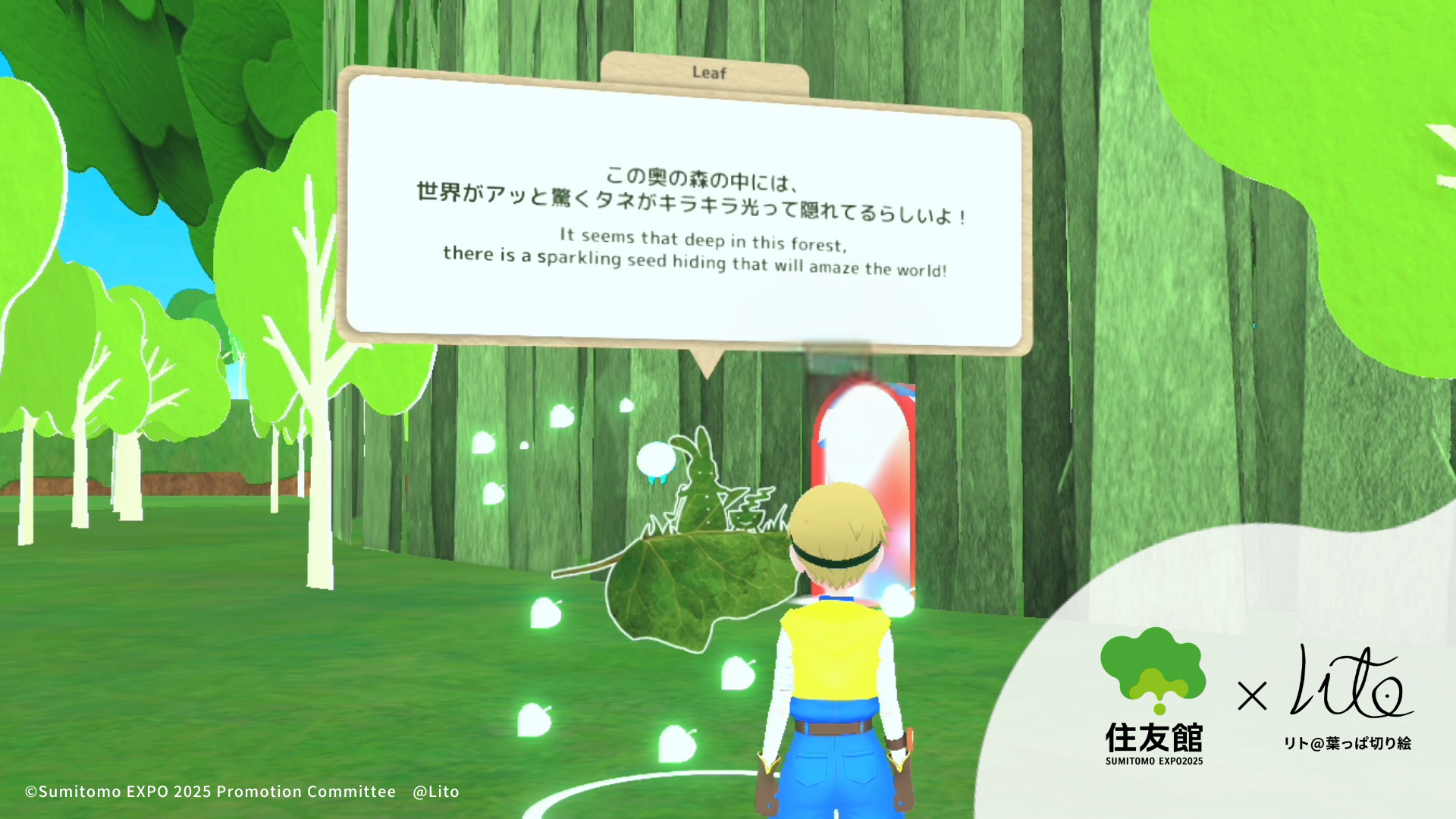

加えて、葉っぱ切り絵アーティストのリトさんの作品をNPC(ノンプレイヤーキャラクター)として森に登場させ、ユーザーと会話してもらうことで、偶発的に森の楽しみ方を知ってもらう体験に落とし込みました。

リアルとバーチャルが融合した未来への一歩

SNSなどの反応を見ていますが、住友館に関わらずやはりリアル側のポストや反応が大半で、バーチャル万博に関するものは少ない印象です(笑)。

ただその中でも、「行けないからバーチャルに来た」「予習的にバーチャル万博にアクセス」といった投稿もあって、リアルとバーチャルの共存性の一端は感じられました。

遠方の方や、様々な事情で現地に行けない方々に体験を届けられていることは、バーチャル万博の存在意義を示していると思います。

どこからでも、いつでも参加できる万博という、バーチャルの良さは万博全体で示すことができました。一方で、デジタル空間ならではの「万博の楽しみ方、過ごし方」に関しては、もっと掘り下げて、議論や試作を繰り返す必要があることも強く感じています。

初開催となったロンドン万国博覧会から174年。今回のバーチャル万博は、数多のパビリオンが参加した、いわば「バーチャル万博元年」とも言えると思っています。どういう形に変わっていくかは分かりませんが、私たちの業界全体で大きなナレッジを得たことは確かです。

リアルとバーチャルが融合した新しい催事の形を模索する第一歩として、貴重な経験と学びを得ることができました。

オススメのバーチャル住友館の楽しみ方は?

バーチャル住友館には実際の森にあるような空気感があり、「さて、何をしようかな?」と考える時間が流れています。

皆さんに寄り添ってくれるキャラクターたちに話しかけて、どんどん森の奥へと進んでみてください。きっと新しい発見があると思います。

デジタルな世界は、アナログな世界に比べて「コスパ」「タイパ」「目的」といったことが先鋭化され、ゼロヒャク思考的になりがちです。もちろん、それには良い面もあります。しかし、アナログ的な時間の流れがデジタルの世界に存在したら、また新しい体験が生まれるのではないでしょうか。

バーチャル住友館は、まさにそんな空間を目指しました。効率性や目的達成だけでなく、ふらりと森を歩き、偶然の出会いを楽しみ、立ち止まって考える。そんな「余白」のある体験をデジタル空間で実現しています。

ぜひ、急がず、目的を持たず、散歩するような心持ちで一度バーチャル住友館を訪れてみてください。

ここを読んでいるみなさんに、ひとこと。

多くの人の思いを、多くの人に伝えるという事業に関われたことは、本当にワクワクする、代えがたい体験でした。

AIの登場と広がりによって情報量と生成量の限界突破が起きている今の時代だからこそ、思いやねがいを時間を超えて伝えていくというアクションには、技術に加えて「熱量」が必要で、この先どんどん重要になっていくことを深く学ばせていただきました。

効率化や自動化が進む中で、人の心を動かすものを作るには、作り手の情熱と、受け手への想像力、そして丁寧なコミュニケーションが不可欠です。バーチャル住友館で追求した「アナログ的な時間の流れ」も、そんな気づきから生まれたものでした。

これからも、プラットフォームやメディアの形に限らず、「熱量のあるもの」でワクワクするものを生み出していきたいと思っています。

今回の経験は、ZIZOの「ワクワクすることをひとつでも多く」というビジョンをより深く理解し、実践していく上での大きな財産となりました。

バーチャル住友館の詳細はこちら

https://sumitomoexpo.com/virtualexpo/